日本人が朝鮮を語るということ(武市一成)

スポンサードリンク

武市一成・拓殖大学外国語学部講師

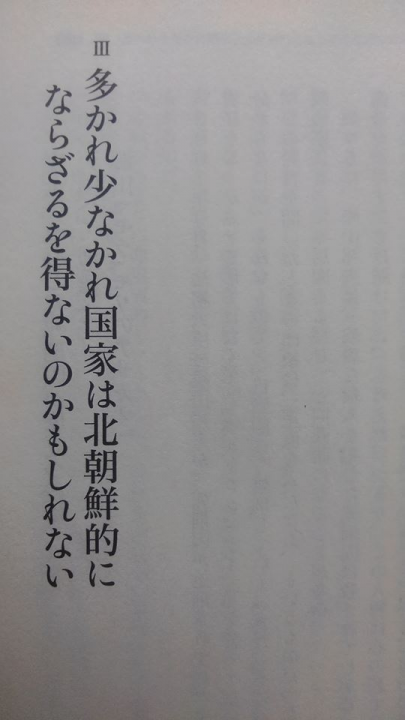

ある本を読んでいたところ、こんな題を持つ章に出くわした。「多かれ少なかれ国家は北朝鮮的にならざるを得ないのかもしれない」というのがそれである。政治の本でも歴史の本でもなく、マンガ批評の本である。章自体も、わざわざ「北朝鮮」を使わなくてはならないような内容ではない。あえて言えば、死刑制度を扱った郷田マモラの『モリのアサガオ』や、独裁国家をパロディー化して描いた業田良家の『独裁君』のような作品が扱われており、マスコミ等の影響によって形成された、一般大衆が持つ「北朝鮮」についてのイメージに訴えようとしたものと言える。そのイメージとは、「狂気」「非理性」「暴虐」などの言葉によって代表されるものであって、「北朝鮮」は、その代名詞として使われているのである。「批評たることを保証するのは、『歴史意識』」であると「まえがき」で語る著者からして、「北朝鮮」という言葉を、このように使ってしまうのだが、問われれば、「悪意はない」という答えになるのかもしれない。

しかしながら、このように「北朝鮮」という言葉が、躊躇なく日常的に使われる現状には戦慄すべきものがあり、警鐘が打ち鳴らされなくてはならない。このことは、普段は政治の話に関心を示さないような人の口から、「北朝鮮みたい」という言葉が、まるで慣用句のように出てくる現状から考えても明らかである。

いかなる国家でもそうだが、朝鮮民主主義人民共和国(以下、朝鮮)の内政は、内部自律的な要因に加えて、歴史や外交環境などの要因にも規定されており、かつて朝鮮を植民地支配し、アメリカ合衆国の同盟国として〈国連軍〉後方司令部を国内に有する日本が、その大きな一部を占めていることは言うまでもない。これは、日本と言う国が、朝鮮との関係において持つ消しがたい事実である。多くの日本人が、「北朝鮮」という言葉を、自らとは何の関係もなく、外部に存在するものであるかのように使ってしまうことの背景に、この歴史感覚と当時者感覚の欠落がある。

スポンサードリンク

「現代の日本社会で生活する感覚として、ウシロカラササレルという身体の緊張がある。たとえば、地下鉄に乗って、朝鮮民主主義人民共和国をバッシングする情報垂れ流しの状態のつり革広告を見るとき、身体に緊張が走り、背後が気になって仕方がなくなる」

(崔真碩『朝鮮人はあなたに呼びかけている―ヘイトスピーチを越えて』彩流社、2014年、29頁)

これは、日本の大学の教壇に立つ在日朝鮮人の方が書いた本の一節である。このように感じる人々が日本社会に存在し、それはこの本の著者のみではなく、数多存在するのだという事実自体が、日本の歴史の消しがたい一部なのだということを多くの日本人が知り、そのことに思いを馳せるべきである。少なくとも、自分が教えている日本人学生には、機会を見つけては、そのように伝えるようにしている。しかし、それも、十分な時間と環境が確保されているのでなければ、そんなに簡単なことではない。

私は、死刑制度には反対の立場である。朝鮮は死刑存置国家である。だが、日本もそうだ。つい先日、わずか数週間の間に、一三人もの人間を死刑台に送ったのはどこの国なのだろうか。「私は政治には関心がなくて、よくわかりません」などと言う人物が、職場や学校などの日常的な会話の場において、「北朝鮮」という言葉を、なんの躊躇もなく持ち出すなどと言うことは日常茶飯事だ。自らの中にある「凡庸な悪」を見つめる必要は何人にもある。51