続・日本人の子どもも学ぶ家島朝鮮初級学校

スポンサードリンク

スポンサードリンク

「新しい世代」1963年12月号

「記録する会」より・前号に引き続き、日本人も学んだという「家島朝鮮初級学校」についての資料を紹介する。今回は、「新しい世代」一九六三年一二月号に載ったリポート。タイトルは「共和国の旗の下に・瀬戸内海にひびく歌声―家島朝鮮初級学校のはなし―」。中見出しは原文のまま。掲載にあたり、一部ひらがな表記を漢字に直した。[ ]内は整理者による。

「こんにちの在日同胞は、すでに過去のそれではない」

ちかごろ、わたくしたちはこの言葉をよく話したり、聞いたりする。朝鮮総聯中央会館の威容を見て、「模範分会運動」の成果を見聞きして、「朝鮮新報」を見て、また朝鮮青年学生たちの立派な行いを見、しょうしゃでしかも堂々たる朝鮮大学の学舎を見ては、誇らしげにそれをいってのける。

この言葉のなかには、わたくしたち在日同胞のなにものにも負けない大きな自負が秘められている。この自負は、祖国が、朝鮮労働党が、金日成首相が与えてくれたものである。

筆者は過ぐる八月[注・一九六三年]のはじめから九月のはじめにかけて、ほとんど文明に見放された、それこそ鳥もかよわぬ離れ小島のわたくしたちの朝鮮学校を訪れたとき、そこでまたこの言葉の持つ意味を深く考えさせられたのである。

「にしじま」というところ

「しらさぎ城」で名高い兵庫県姫路市から南方約八キロメートル離れた瀬戸内海の海上に、四つのやや大きな島と小さな無人島からになる「家島[えじま]群島」がある。聞くところによると、ここはその昔、村上水軍と呼ばれる海賊の根拠地の一つであった。

群島の四つのはずれに、位置している島をにしきじまといい、群島のなかではもっとも大きい。大きいといっても面積はおよそ一八八平方メートルほどの、地図にも載らない小さな島で、行政区分上は須磨郡家島町に属する。島全体がもろい水成岩の山でてきている。住民は六〇戸、二八〇人ほど。

この「にしじま」にわたしたちの民主民族教育機関である「家島朝鮮初級学校」がある。

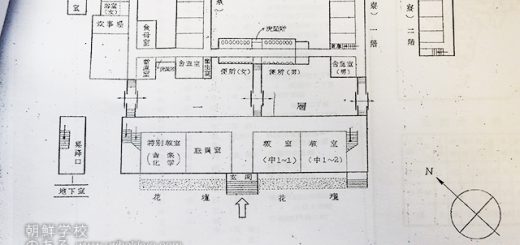

学校は屈曲の多い、島の一番西の入江の奥、三方を山にとり囲まれた水際にきちんとしたたたずまいを見せて建っている。学校をとりまいて二〇戸ほどの家があって、室(むろ)のうちと呼ばれている村落をなしている。

最近、といっても四年ほど前のことであるが、新築された三〇坪ばかりの平屋建ての校舎は小さな木造であるが、管理がゆきとどいており、「こんなところにこんな学校が…」と、それこそたまにそこを訪れる人の目を見張らせる。

教室は一つだが、平常は間を仕切って二教室として使用している。各教室の正面、黒板の上の真ん中には金日成首相の肖像が、左右には国旗と国章が掲げられている。

机と腰かけが整然と並べられている床は、すみずみまで掃除がゆきとどいていて一点のほこりもない。子どもたちは日曜日でも学校にやってきて拭いたり掃いたりするという。

校舎の前のこじんまりした運動場には、まだ子どもたちの遊び道具こそそろってないが、海に面した側にはポプラがずらっと植えられてあり、その内側に花壇もつくられていて、はるばる祖国から送ってよこしたという花がいまをさかりに咲きほこって、学校をひとしお美しくしている。これらのことはこの島に居住する同胞たちが、いかにこの学校を愛し大切にしているかということを雄弁に語ってくれる。

現在この学校には一年生から六年生まで全部で三六人の児童がいる。そのなかにはおどろくなかれ、八人の日本人児童が含まれているのである。六年生などは一人だけしかいないのだが、その子は日本の子だった。

先生は二人。校長先生であり上級班の担任でもある曺永祥先生と、その奥さんであり下級班の担任でもある陳英順先生である。上級班とは四、五、六年、下級班は一、二、三年をいう。

祖国と金日成首相の大きな愛情のこもった教育援助費は、もちろんこの離れ小島にも届いている。

島の二人の先生は、祖国と金日成首相の大きな配慮に励まされて、この学校の特異な条件のために生じる筆舌につくしがたい困難をのりこえるために、それこそ不眠不休の努力をかさねてきたのである。

過去八年ものあいだ、文明から見放されたこの島で、学校とともにあらゆる辛酸をつぶさになめてきた曺永祥先生は、わたしにこういってくれた。

「いまはもう八年もまえとは比べもにのならないくらいよくなりました。時間制(夜の六時から十時まで)であっても自家発電機をとりつけて電灯というものがつくようになり、日和さえよければ日に一回は本土から船が通いますからね。野菜などもあまり不自由しませんよ」と。

島民たちの長いあいだのねばり強い努力によって、この島に発電機が設置され船が定期的に通うようになったのは、一九五九年からであった。

「にしじま」の人たち

この島ももとをただせば無人島だった。ここに最初に住みはじめた人は、わたしたちの同胞で、それは一九二五年ごろだというからそう古い昔の話ではない。現在島でもっとも古い人が本土(本州のことを島の人はこういう)から渡ってきて三五年目だという。

ここの人たちは、家島本島やすぐ隣の坊勢(ぼうせ)の住民たちとは違って、漁民ではなく石を掘り出しそれを売って生計をたてている。島をなしている水成岩は、護岸工事や海岸の埋め立てにはなくてはならない捨て石になるのだそうである。

はじめのころ、彼らは波のおだやかな夏は、小舟を借りて日帰りで出稼ぎにきたのである。それがいつの間にか島に小屋を作って夏のあいだそこで暮らしながら仕事をし、海の荒れる日の多い九月以降は石を積み出せなくなるので本土に戻るという生活に変り、だんだん住みつく者が出るようになった。

いまでは島に学校のある室の内のほかに大寺、足部の三つの村落があり、合わせて六〇世帯二八〇人の人が住んでいる。しかしいまでも多数の人たちが、秋風が立ちはじめると本土に出かけ春になると舞い戻ってくるといった渡り鳥のような生活しているのである。特に不景気に見舞われると、この傾向はいっそうひどく、時には島に十世帯も残らずほとんどの家が空き家になることもあるという。(これはいまでも変わらないそうで、学校の子どもの数も、冬と夏では大分ちがうということである)

島の人口の半数以上が同胞で占められている。かれらは例外なく本土で虐げられにっちもさっちもいかなくなった失業労務者たちである。かれらは長い梅雨があけるのを待ちかねて請負業者から賃金の前借りをしては小舟を借りて食糧を詰め込み、飾磨港(いまでは姫路市に統合されて姫路港と呼ばれている)から島に向かったのであった。だがこんな寂しい人里離れた小島でも、かれらは自由ではあり得なかった。悪どい搾取者の手はかれらが島に渡ったその日からかれらを脅かしはじめたのである。

山には山の所有者がいた。石には、どんな捨て石にも採取権を持っているものがちゃんといた。石を積み出す舟の借り賃も払わねばならなかった。こうしてかれらは、命の危険をおかして働いたあげく、二重にも三重にもうわ前をはねられねばならなかったのである。そのうえ無頼なやからがはいりこみ、娯楽のないのにつけこんで、労働者たちの血のにじむようなお金を賭博でまきあげるのであった。

島にきて今年で三五年になるという朴外俊さんはこういう。

「いまはダイナマイトが簡単にはいりまっしゃろ。それで山を爆破しまんね。爆破した石はブルドーザー使って水際まで持っていきよるんやが…。しかしやね、むかしはたいへんやったわ。ダイナマイトはないわ、たまにあっても目の玉がとび出るほど高かったんやさかいなあ。そんでも石は掘らなああかんよって―、あのたけぇ絶壁に命綱一つでぶらさがりまっしゃろが、目がくらみまっせ。腕が折れる程掘ったかていくらにもならアしまへんしなあ。下手すると死ぬか大けがするのがおちやった。」

「働いても働いても借金と血まめばかりが増えた。病気にまでなろうものなら目もあたられなかった。本島まで行かないことには薬さえなかったのだから」

結局かれらは借金のために秋風の立つころになっても本土に戻れず、島で年をこさねばならぬことになるのである。そしてあくる年の夏、また腰がまわらなくなるほど働かされた。島に住みついた人のほとんどはこうした経路をたどってきている。

幼いころ両親に連れられて来たり、島で生まれた子らは、この島のほかに世間を知らない。かれらは学校にさえ行けなかった。金のあるものは、本島の人に子どもをあずけて学校へも通わすのだが、貧しい朝鮮の労働者たちにはそんな余裕のあろうはずがなかった。

創立当時の家島朝鮮初級学校

解放直後の一九四六年、朝鮮人連盟の指導によって同胞たちはこの島にも学校を建てた。学校というものの、それは空き家の一つを教室にあてただけのみすぼらしさだった。屋根はぼこぼこ穴のあいた古トタンであり、壁は海風にさらされてこれまたぼこぼこ朽ち果てて外からまる見えといった調子だった。校具、教材はいうもおろか、黒板の他には机や腰かけさえなかった。

それでも同胞たちは喜んだ。それは、かれらがはじめて自らの手でつくった学校であったから、それにもまして喜んだのは子どもたちだった。かれらは夢にまで見てなお果たせなかった学校へ行けるようになったのである。

労働者のなかで少し読み書きのできるものが先生になり、生徒は五、六歳くらいから二〇歳を過ぎた青年まで三〇人くらいだったという。昔の書堂よりもなおひどいものだったわけだ。だが子どもらは熱心に通った。

こんな学校ではあったが、同胞たちにとってそれは何ものにもかえ難い貴重なものであった。かれらは学校の運営に熱心に参加した。貧しいなかからも金を集めて教室も広げ、屋根も修理した。本土から板を買ってきて長い机もこしらえた。

子どもたちは学校のある室の内ばかりではなく、大寺、足部からも通ってきた。こんな村から通う子どもたちは、山がそのまま海に突き出した岬をいくつか廻らなくてはならない。子どもたちが突き出た絶壁にいもりのように体をくっつけて、そろそろと腹這いに岬を廻るさまや、断崖の下の海に頭だけちょつぴり出している岩をつたわって岬を廻ってくる姿はあぶなかしくって見ていられない。ちょっとでも踏みはずせば海に落ちるのである。こうして通えるのも引き潮のときだけで、満ち潮にはそのわずかな足場さえもなくなり、舟がないかぎり岬を廻ることはできない。だから学校までの距離はたいして遠くなくても、一時間半からときには二時間もかかる。しかし、このような隘路も同胞たちの民族教育への願いをさえぎることはできなかった。

こうして瀬戸内海の真ん中の無人に近い島から朝鮮語を習う子どもたちの声が毎日のように朗々と響くようになった。

学校ができて喜んだのは同胞たちばかりではなかった。この島に忘れられたまま長いあいだ何らの権利も保障されず、文明から隔絶されて暮らしていた日本人島民たちは、朝鮮の学校を見て羨望の念を禁じ得なかった。かれらはさっそく家島町当局に対して西島家島小学校(家島本島にある小学校)の分教場を設置するか、または本島まで通学できるように通学船を備えてくれるよう要請した。だがかれらの要求は実現しなかった。かれらのうち一部のものは金を出し合って船をやとい本島まで子どもを通わせることになったが、それさえできぬものは朝鮮の学校に子どもを連れてきて一緒に入れてくれと哀願した。学校はかれらの要求を聞き入れてやるほかなかったのである。それは先生たちの負担を増した。歴代の先生たちは、不遇な日本の子らのために放課後特別に授業を組まねばならなかった。

学校ではかれらに朝鮮の民族学科の学習は一切させなかったにもかかわらず、かれらはいつのまにか朝鮮語を覚え、なかには字も読めるようにさえなった者もいる。あるものは朝鮮の子どもたちの国語常用運動のあおりを受け、家に帰ってまで両親に「아버지」(お父さん)「어머니」(お母さん)と呼んだり、両親に対して「국어를 쓰시오」(国語をつかって…)と真面目な顔をしていったりするという。

船で本島まで通学している子どもらのなかにも、冬の間や風浪の激しい日がつづくときなどには朝鮮の学校へ勉強にくるという。

祖国の配慮に励まされて

家島朝鮮初級学校が学校としての面貌を整え、正常な教育ができるようになったのは、金日成首相の導きのもとに総聯の愛国路線が確立されたからである。にしじまにもただちに総聯の分会が結成された。曺永祥さんがこの学校の先生として派遣されたのも、総聯が結成された翌年である一九五六年だった。

かれらは就任したその日から酷い苦労を重ねた。重い荷物を背負って家島本島までは連絡船に乗り、そこで小舟を雇って妨勢まで行き、妨勢の島を横切ってこんどは引き潮を利用してにしじまの間の海を歩いて渡ったのである(この両島の間には一か所だけ海底が盛り上がっているところがあって、引き潮のときにはパンツだけで歩いて渡れる)それからにしじまを東西に横切ってかれが学校のある室の内へたどりついたのは飾磨港を発って十二時間後の夜中の十時であった。そのときには荷物はめちゃめちゃになり、足からは血が流れ、体は綿のようになっていた。

かれは島へ渡る前に家島朝鮮初級学校についていろいろ聞いていた。だが実態は想像だにしなかったことだらけだった。交通の便の悪さはさておいても手紙、電報、新聞そのどれもここではめちゃくちゃだった。三日で着けば良い方で、海が荒れたりする時には一か月も遅れて電報が着いたりするのである。一番困るのは県本部から通達や連絡が遅れることだった。それに校舎も修理を重ねたとはいえ、本土では想像もできないあばら家になっていたのである。

(祖国から遠く離れた異国日本、しかもその日本のなかでも辺境の島で、何ら文明の恩恵を浴されない可憐な子どもたちのために、自分はいったい何をすればよいのか)

幾日も眠れない日がつづいた。

いくら考えても答えは一つだった。それは子どもらに祖国を教え、その偉大さとありがたさを教えることによって、共和国の次代の担い手としての自覚と誇りを抱かせ、未来に対する輝かしい希望をもたせることが、何よりも大切なことだと思われた。かれはその仕事に夢中になった。授業が終わると室の内はもちろんのこと、大寺にも足部にも熱心に廻って父母たちを啓蒙していった。

総聯県本部では遠くへき地に離れている家島初級学校に対し格別に注意をはらった。そしてその指導のもとに、県下の各級学校では家島に対する援護事業が展開された。老朽化した校舎は大修理が施され、教室には正規の机や腰かけが入り、オルガン、携帯ラジオなどの校具、教具などの備品が急速に整備されていった。

一九五七年には懐かしい祖国からの夢のような贈り物がきた。在日朝鮮同胞子弟のための教育援助費がこのかけ離れた小島にも来たのである。島中喜びと感激に沸き返った。

同胞たちは日本に連れてこられて数十年、この島にまで追われて来なければならなかった過去をふり返り、鳥も通わない島にまであたたかい愛の手を差しのべてくれた祖国のありがたさに、胸をふるわせたのであった。

その後、同胞たちと日本人島民たちの努力によって、一九五九年には自家発電機が設置され、日に四時間電灯がつくようになり、同じ年に姫路港から家島本島を経て小豆島に通う廻航船が日に一度ではあるが、にしじまにも寄ることになったのである。

それだけではない。祖国の肉身にも及ばぬ配慮に鼓舞された同胞たちは、家島初級学校を共和国の子どもたちとして教育する場らしく立派に建設することを決議した。かれらは日当の中から毎日いくらかずつお金を積み立てていった。これには日本人島民八戸を含めて二十五戸が参加した。積み立ては一年つづけられ、総額九八万円でいまの新校舎を建設したのである。

子どもたちはもとより同胞の喜びはいかばかりかであったろう。かれらはまるで宝物を扱うように愛し、いつくしんでいる。

日本人島民たちも島の唯一の教育機関であり、文化施設でもある朝鮮学校を非常に大切にし、何かあるごとに学校を頼りにしている。かれらは日に日に輝かしい発展を遂げている祖国があるために、限りない希望をもって力強く生きている同胞たちをしきりに羨ましがっている。そして今日も子どもたちの元気な明るい歌声は、祖国にも届けよとばかり、青い瀬戸内海の海の上をつたって遠くこだましていくのである。40

スポンサードリンク